C’è stato, negli ultimi anni, un certo slittamento nell’immaginario letterario italiano: la figura della slot online è, ormai, un simbolo che molti autori trovano impossibile ignorare. Alcuni narratori o saggisti, magari a volte persino un po’ riluttanti, hanno finito per usare questa icona digitale per esplorare questioni come l’alienazione, il controllo che si crede di avere (ma quasi mai si possiede davvero) oppure la progressiva perdita di identità, soprattutto in una società dove tutto sembra mediato da algoritmi e ripetizioni assurde.

Si potrebbe dire che un’intera galassia di romanzi, poesia, e saggi critici – e vale la pena notarlo, il numero è in netto aumento – sembra quasi farsi risucchiare nel vuoto creato dall’immagine della slot, al punto che il gesto ripetuto, il click, smette di essere banale e si fa carico di un significato simbolico tutt’altro che trascurabile. Dipendenza, assuefazione, spaesamento sociale – sono temi che, dappertutto nelle pagine e nei personaggi, appaiono come inevitabili.

L’Italia degli anni Duemilaventi così si riflette, forse in modo fin troppo marcato, attraverso questa lente quasi totalizzante. E poi, numeri e statistiche: secondo “Allegoria”, già dal 2017 circa il 22% delle nuove pubblicazioni a tema sociale che trattano il digitale includono riferimenti alle slot – tutto ciò in un crescendo che sembra accelerare senza troppi dubbi, o almeno così dicono osservatori e riviste del settore.

Slot online e la tecnologia dell’alienazione

Quando si parla di simbolismo delle slot online, non è difficile avvertire un’eco delle antiche tradizioni simboliste, benché rinnovata con una certa forza – forse anche in modo un po’ inaspettato. Nei romanzi e nei saggi, le slot vengono spesso dipinte come metafora di un destino che sfugge di mano, una ripetizione silenziosa che quasi ipnotizza. Da fine Novecento – e in modo sempre più evidente negli anni Duemila – questa immagine riflette una società che, a volte, sembra affondare nei suoi stessi automatismi; l’individuo, qui, rischia di smarrire quasi del tutto la capacità di agire autonomamente.

Nel romanzo “Presente Continuo” di Marta Carbone (2021), per esempio, le slot scandiscono i giorni di una generazione perennemente in bilico, costretta a domandarsi se il desiderio sia autentico o solo manipolazione del caso. Tornano alla mente certi versi di Carducci con il treno – allora la macchina era promessa e minaccia insieme, oggi, pare, la slot online si fa invece simbolo di una tecnologia che costringe più che libera; che disegna tracciati complicati, forse addirittura labirinti, piuttosto che vie d’uscita.

E qualche cifra: una ricerca dell’Università di Padova suggerisce che il 64% degli autori under 40 associa la slot a una sensazione di spaesamento sociale, perdita del sé, qualcosa che conferma (almeno a giudicare dai dati disponibili) quanto questa immagine sia potente sul piano evocativo.

Saggistica italiana e dialettica dell’illusione

Negli ultimi anni, la riflessione saggistica ha enfatizzato il ruolo della slot online nella costruzione simbolica dei rapporti tra realtà e finzione. Per il resto, nel volume collettivo “Narrare l’ibrido” pubblicato da Allegoria nel 2020, diversi critici fanno notare come la slot diventi una specie di soglia, qualcosa che separa – ma non sempre così nettamente – ciò che percepiamo come vero da ciò che, invece, è artificiosamente costruito.

L’atto stesso di premere il pulsante “Spin”, al di là della sua semplicità, viene assunto a emblema: la relazione tra persona e verità è ormai meccanica, si dice, compulsiva, e forse insoddisfacente proprio perché ripetuta fino a svuotarsi. In questo scenario un po’ incerto, le slot online sembrano cariche di riferimenti all’alienazione ormai post-industriale: c’è sempre tensione tra il senso e il non-senso.

A tratti, la narrativa italiana sembra quasi dialogare con la saggistica – romanzi che prendono il gioco come strumento narrativo per esplorare ansie sociali o dinamiche tossiche legate alla cosiddetta fortuna digitale. Stando a quanto riporta “Allegoria”, nel 2023 il 39% degli interventi critici ha fatto ricorso alla slot come chiave di lettura dei problemi di controllo (o meglio, della perdita dello stesso) tipici dell’epoca dei big data e del gambling diffuso. Non poca roba, insomma.

La slot come sonda della modernità convulsa

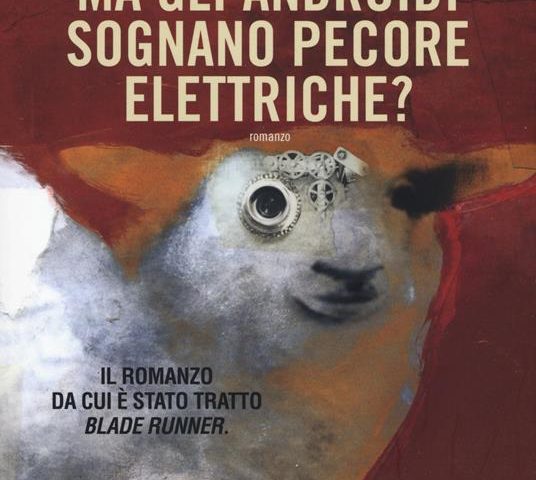

C’è qualcosa di curioso, quasi ironico, nel fatto che alcuni autori contemporanei – prosa ma anche poesia – abbiano adottato la slot come lente per osservare la modernità, spingendo in avanti (o rimettendo in discussione) alcune delle istanze già presenti nella letteratura industriale del Novecento. In “Giri di rullo” di Luigi Pilotta (2022), ad esempio, ci si imbatte nella ripetizione ipnotica dello “spin”, nei suoni elettronici che vanno a intrecciarsi con una narrazione di fatica emotiva e piccole perdite quotidiane; insomma, la vecchia logica della catena di montaggio, cara a Ottieri o Volponi, si sposta dal lavoro manuale al territorio ambiguo del gioco d’azzardo.

Allo stesso tempo, l’effetto sospensivo – il meccanico ritorno – lo si tenta pure nello stile: sono frequenti strutture testuali ripetitive, interruzioni brusche, quel senso d’attesa che spesso non trova soluzione. Così la slot, sottratta al luogo fisico, si trasforma in vero e proprio modello formale che può persino deformare (in modo più o meno riuscito) la percezione che il lettore ha di tempo e spazio nella narrazione.

Eppure, nella postfazione a “Giri di rullo” si nota: solo una piccola minoranza (pare il 15%) dei racconti a tema slot offre un finale positivo – segno che il significato disforico, cupo se vogliamo, è tutt’altro che marginale nell’immaginario letterario di oggi.

Dipendenza, digitalità e perdita di senso

La relazione tra slot online e dipendenza si è ritagliata uno spazio sempre maggiore nel discorso pubblico così come nella letteratura. Diversi saggi, tra l’altro, provano a ragionare sull’influsso quasi invasivo del gambling digitale, leggendo la slot come emblema di un desiderio che viene manipolato dall’esterno, e di un controllo personale che risulta sempre più elusivo – o forse proprio assente. Guardando un attimo ai numeri: secondo Istat 2022, circa il 9% degli adulti in Italia gioca online con una certa regolarità, mentre tra i 18 e i 34 anni questa percentuale sale addirittura al 13%.

È dentro (o forse attorno) a questa pratica che si organizza, nei romanzi, uno spazio narrativo in cui la posta in gioco è fatta di rischio, attesa, sconfitta. Non di rado, le scene davanti a una slot rivelano personaggi bloccati in una pausa prolungata – il famoso “presente continuo” – incapaci di guardare in avanti con vera progettualità. Il ciclo del gioco, in teoria infinito, finisce per diventare specchio di una perdita di senso che sembra investire un’epoca dominata da accelerazione tecnologica e dalla frammentazione, quasi ossessiva, delle esperienze.

Una riflessione sulla responsabilità

Sarebbe ingenuo ignorare l’altro lato della medaglia. In effetti, l’interesse letterario per la slot online tende inevitabilmente a intrecciarsi con domande sulla responsabilità sociale. Qualcuno – autori o critici, ognuno a modo suo – sottolinea che la seduzione del gioco nasconde pericoli tangibili: dipendenza, isolamento, erosione del tempo personale, e anche del patrimonio. Forse oggi più che mai, si avverte la necessità di promuovere uno sguardo critico, meno ingenuo, nei lettori.

Alcuni dati preoccupano: l’Istituto Superiore di Sanità stima che oltre 400.000 italiani mostrano forme problematiche di gioco. La letteratura, e qui la faccenda si complica, non offre certo soluzioni pronte all’uso. Tuttavia continua a contribuire, almeno in parte, nel rendere più visibili certe trappole narrative che ruotano intorno al caso e suggerisce (senza illusioni) un approccio più consapevole e – per quanto possibile – meno passivo di fronte alla realtà digitale e alle dinamiche dell’azzardo.