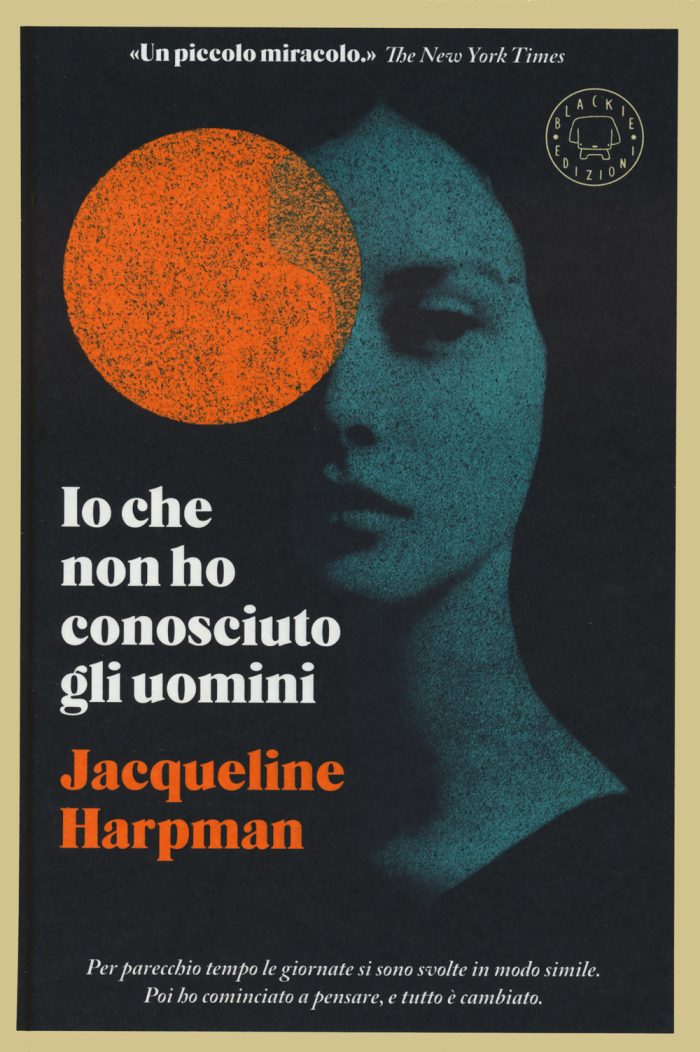

Pubblicato nel 1995 e tradotto in Italia da Sara Clamor per Blackie Edizioni, Io che non ho conosciuto gli uomini di Jacqueline Harpman è un romanzo magnetico e perturbante, capace di scavare nelle profondità dell’inconscio collettivo e interrogare la natura stessa dell’umanità. Distopico, allegorico, è un libro che destabilizza e interroga.

Una prigionia senza tempo

Il romanzo si apre senza cornici esplicative. Il lettore viene sin da subito immerso in un sotterraneo anonimo, chiuso da grate metalliche, dove quaranta donne vivono recluse e sorvegliate da tre guardie. Non sanno perché siano lì, né da quanto.

A raccontare è la più giovane del gruppo, chiamata soltanto la “piccolina”: priva di passato e di memoria. A differenza delle altre, non ha mai conosciuto il mondo esterno, né gli uomini. L’ esistenza, delle donne è scandita solo dall’alternarsi della luce e del buio, vivono in una sospensione senza tempo. Le donne non possono ridere, toccarsi, ricordare. Vivono nell’attesa. L’unica che trova una via di fuga è la protagonista della storia, evade da ciò che la circonda pensando e sognando ad occhi aperti .

Per quanto indietro nel tempo io tenti di risalire, mi trovo nel sotterraneo. Sono questi i ricordi? Le rare volte in cui le donne si sono decise a raccontarmi alcuni episodi delle loro vite, evocavano avvenimenti, andate e ritorni, uomini: io invece sono ridotta a chiamare ricordo il sentimento di esistere in uno stesso luogo, con le stesse persone, facendo sempre le stesse cose, ossia mangiare, evacuare, dormire. Per parecchio tempo le giornate si sono svolte in modo simile, poi ho cominciato a pensare e tutto è cambiato. Prima non c’era altro che la ripetizione di gesti sempre uguali e il tempo sembrava immobile, anche se confusamente mi rendevo conto che io crescevo e lui passava. La mia memoria ha inizio con la rabbia.

Leggi anche:

Un lungo e doloroso processo di espansione

L’evasione e il nulla

Un giorno, un imprevisto rompe la monotonia: un allarme, le chiavi dimenticate nella serratura, la possibilità di fuggire. Le donne si riversano all’esterno ma il mondo che trovano è deserto, spogliato di ogni segno umano. Non ci sono città, case, uomini: solo pianura. La libertà si trasforma subito in spaesamento. La “piccolina” e le altre camminano per giorni, poi mesi, attraversando un pianeta vuoto. E nel vuoto, lentamente, si consuma il ricordo di ciò che era la loro vita precedente.

Dall’inconscio alla coscienza

Harpman, scrittrice e psicoanalista, costruisce una potente allegoria psichica. Il sotterraneo rappresenta l’inconscio collettivo, il luogo del rimosso, delle paure, della sopravvivenza primordiale. L’uscita alla luce, invece, coincide con la nascita della coscienza, ma anche con la perdita dell’illusione. Nel mondo esterno, apparentemente libero, regna un’assenza ancora più radicale: quella di significato. Significato che non trova risposta poiché le donne in superficie troveranno una distesa di silenzio e assenza di civiltà.

Un’eco di Margaret Atwood

Il romanzo di Harpman dialoga idealmente con Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. Entrambe le opere mettono in scena corpi e voci femminili rinchiusi in un sistema oppressivo, privati del linguaggio e dell’autonomia. Ma se Atwood mostra la distopia patriarcale attraverso l’organizzazione del potere — dove la donna è reificata e controllata — Harpman va oltre, immagina un mondo dopo il potere, dopo la storia, dove non restano né vittime né carnefici, ma soltanto la domanda sull’essere. Là dove Atwood denuncia la struttura sociale che imprigiona le donne, Harpman analizza la solitudine dell’individuo quando ogni legame è stato cancellato. Se Atwood racconta la prigionia nel mondo, Harpman racconta la prigionia esistenziale.

Leggi anche:

Come sopravvivere al dolore

Uno stile claustrofobico e visionario

La scelta stilistica di Harpman — una narrazione in prima persona, senza capitoli, senza pause — amplifica la sensazione di costrizione. Il testo procede come un flusso di coscienza lineare, ma ipnotico, cattura il lettore in un tempo mentale sospeso. Il linguaggio è asciutto, essenziale, ma denso di simboli. Le parole diventano materia, spazio, respiro. Non c’è azione nel senso tradizionale, c’è un viaggio interiore che si consuma insieme al paesaggio, fino alla consapevolezza finale della propria irriducibile solitudine.

Il silenzio come ultima verità

Io che non ho conosciuto gli uomini (acquista) non offre spiegazioni né conforto. È un romanzo che lascia domande aperte: «Chi siamo quando tutto il resto è scomparso? Che cosa resta dell’umano quando il mondo — e l’altro — non esiste più?». La voce della protagonista, fragile e lucida, restituisce lo stupore di chi vede per la prima volta, e insieme la disperazione di chi non potrà mai appartenere a nulla. Harpman consegna una parabola universale sulla memoria, sull’identità e sulla libertà: quella che non salva, ma svela. Io che non ho conosciuto gli uomini è un libro che continua a risuonare anche dopo molto tempo.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!