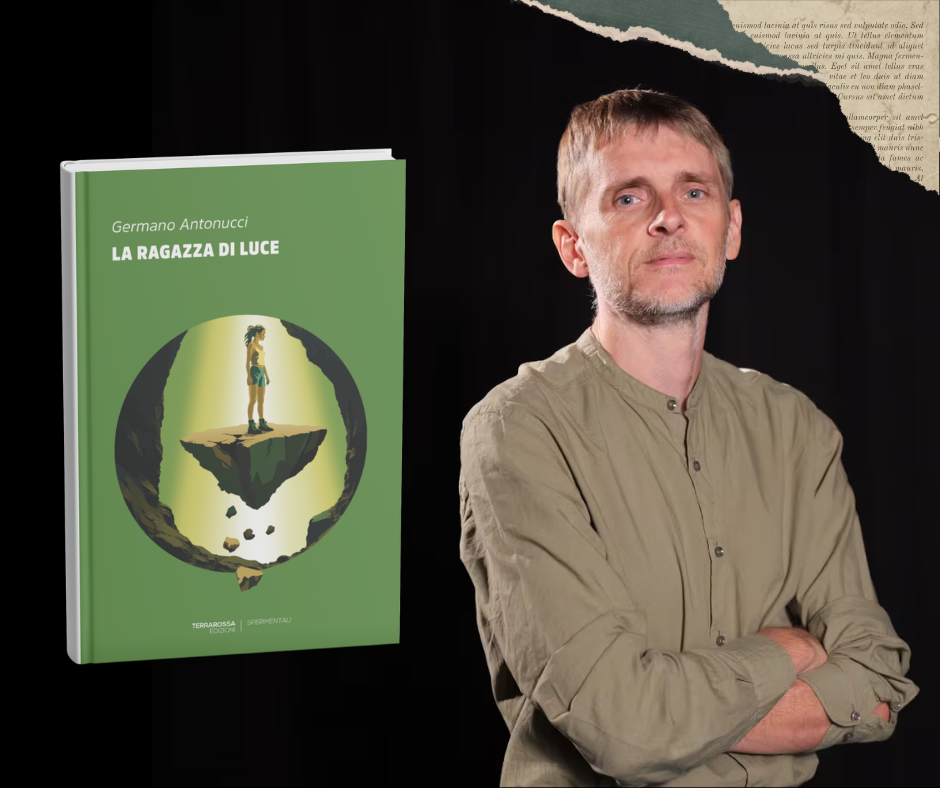

C’è un paese che non esiste sulle mappe, ma che somiglia a molti. Si chiama Lume, un luogo in cui una “Catastrofe” ha cancellato ogni certezza. È lì che Germano Antonucci ambienta il suo esordio narrativo, La ragazza di luce (TerraRossa Edizioni), un romanzo che parla di sopravvivenza, di fede, di ricostruzione, di chi impara a vivere senza lasciarsi schiacciare dal peso del ricordo.

I due protagonisti sono Nina e Ruben, due ragazzi preadolescenti: «Nina ha perso sua madre, o forse non l’ha mai avuta, mentre il padre di Ruben è morto a trentasette anni precipitando con l’auto oltre una curva». Nessuno dei due si rassegna, entrambi cercano di ricostruire la verità sulla scomparsa dei propri genitori, tra le macerie e le maldicenze della provincia.

Germano Antonucci, abruzzese d’origine e milanese d’adozione, oggi è responsabile dei contenuti digitali di Mediaset e con La ragazza di luce (acquista) firma il suo esordio letterario, intrecciando distopia e romanzo di formazione in una narrazione che esplora i confini tra razionalità e mistero.

La nostra intervista

Da giornalista ad autore esordiente nella narrativa, ha fatto un salto che comporta un cambio di stile, ritmo, costruzione. Ci può parlare del processo di scrittura e di editing?

«Sì, è vero, ma non so se si possa parlare di un passaggio netto da un punto a un altro. Scrivere mi è sempre piaciuto, ho scelto la strada del giornalismo perché mi interessava raccontare l’attualità, ma forse soprattutto perché volevo lavorare con le parole.

Per tutta una serie di questioni di percorsi professionali, pur lavorando ancora nel mondo della comunicazione e dell’informazione, da qualche anno non sono più un giornalista nel vero senso della parola: gestisco progetti, strategie, burocrazia… tutte cose che hanno poco a che fare con la scrittura vera. Così è tornata fortissima l’esigenza di scrivere e di inventare storie.

Dal punto di vista del linguaggio, il giornalismo mi ha insegnato l’essenzialità: far parlare i fatti, senza dilungarsi troppo. Con Giovanni (Turi, direttore editoriale di TerraRossa Edizioni, ndr) abbiamo fatto un ulteriore lavoro di affinamento e limatura. È stato un lavoro entusiasmante: lui ha saputo migliorare il romanzo senza snaturarlo, rispettando il mio tono e la mia voce.»

Come è nato «La ragazza di luce»?

«La storia è nata in un duplice modo. Da una parte quei personaggi – Ruben, Nina, Niccolò – ce li avevo dentro da un po’, avevo provato anche a scrivere un altro romanzo con loro ma non era la storia giusta. Negli anni del Covid mi sono iscritto alla scuola Belleville. Durante un esercizio – un dialogo – sono stato folgorato dall’immagine di Nina che tenta di scavalcare una rete. L’esercizio finiva lì, con questa ragazza che scavalcava la rete e Niccolò e Ruben che si chiedevano cosa cercasse. Nelle settimane e nei mesi successivi ho continuato a chiedermelo anch’io: cosa sta cercando? Da quella domanda è venuta fuori la storia.»

Nel romanzo convivono generi diversi: formazione, noir, un pizzico di realismo magico.

«Sì, è vero, è una cosa che mi è stata fatta notare. Giovanni l’ha vista come un elemento positivo, altri come una possibile debolezza, perché rende la storia difficile da collocare in uno scaffale preciso.

Ma non è stata una scelta a tavolino. Non mi sono detto: “Adesso scrivo un noir” o “un romanzo di formazione”. Sono stati i personaggi a guidare la storia. Nelle varie stesure ho cercato di bilanciare le componenti, ma ho voluto mantenere quella duplice anima in cui convivono razionalità e superstizione, fede e magia. Se proprio dovessi definirlo, direi che è un romanzo di formazione con due misteri dentro.»

Questo voler restare fedeli all’anima del romanzo sembra rispecchiare anche il modo in cui i personaggi cercano di affermarsi come adulti, di non essere trattati più come bambini.

«La rete che Nina vuole superare non è solo un ostacolo fisico, una barriera che gli adulti costruiscono per impedire ai ragazzi di conoscere la verità, o meglio di stabilire la loro verità. Ciò che mi piace di Nina è che non si rassegna: non si adatta, non si accontenta della versione che gli adulti danno della realtà, né quella sulla scomparsa di sua madre. In generale, non si rassegna al mondo così come le viene imposto.

È un tema per me centrale perché sono padre di una ragazza di 12 anni, quasi dell’età di Nina, è questo personaggio è un appello ai ragazzi a un atto di ribellione. Le nuove generazioni vengono a volte bollate come sfaticate, prive di interessi, gente che non si impegna. Certi loro gesti vengono scambiati come rassegnazione, ma in realtà io la percepisco come una forma diversa di ribellione. La ribellione non è sempre un gesto di rottura: a volte è un atto di sottrazione, un rifiuto delle regole del gioco.»

Il momento clou del romanzo è il tentativo di scoprire la verità sulla “ragazza di luce”, una figura che assume un valore quasi sacro, un’apparizione che fonde fede e superstizione, una situazione che fa riflettere sul modo in cui cambia il rapporto con la religione dopo un evento catastrofico. Oggi, dopo crisi globali e perdite condivise, crede che la nostra generazione abbia ancora la capacità di credere insieme in qualcosa – nella fede, nella scienza, o anche solo nell’idea di futuro?

«Credo che tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa. La grande differenza rispetto al passato è che il rischio è di credere solo in sé stessi, in un’idea di affermazione personale.

Credere in qualcosa di condiviso – in un progetto, in una comunità – ti arricchisce; credere solo nella propria riuscita, invece, è una forma di fede individualista, e in questo senso la vedo come un passo indietro.

Nel romanzo, la ragazza di luce è anche uno specchio. Ognuno dei personaggi proietta su di lei ciò di cui ha bisogno: c’è chi ci vede un segno divino, chi una superstizione, chi una via per scoprire la verità sui genitori. È un mistero che ciascuno risolve come può, per venire a patti con la propria catastrofe.»

Scrive: «Gli è tornato in mente quello che ha sentito dire una volta da un vecchio, su in piazza: che a Lume non c’è più niente da rifare, i pezzi rotti non si possono aggiustare più: bisogna solo accontentarsi del poco che resta». È una frase che, pensando allo spopolamento delle province, credo descriva bene la condizione di molti paesi italiani di oggi, dove è sempre più difficile invertire il trend. Nel suo romanzo, l’ambientazione ha un ruolo centrale: ci sono luoghi precisi, memorie d’infanzia, la frana, le macerie. Com’è nata Lume? C’è un luogo reale che l’ha ispirata?

«Sono di origine abruzzese, e Lume è un paese immaginario, ma ispirato in parte al mio paese di nascita, Popoli. Non per i personaggi, ma per i luoghi: il Gran Caffè, il fiume, la croce è un luogo dove io andavo a giocare da bambino … luoghi reali della mia infanzia. Inoltre Popoli è uno dei paesi che ha subito danni – non tragici, ma comunque significativi – durante il terremoto dell’Aquila.»

Un altro elemento in comune con Lume, una città provvisoria che viene costruita accanto alla città distrutta.

«Sì, anche queste case provvisorie sono state ideate sulla scia dell’esperienza personale, anche se la Catastrofe di cui parlo nel romanzo non è un terremoto. Sicuramente il luogo di origine ha avuto un impatto fortissimo sulla scrittura. E poi ho ambientato la storia d’estate, perché l’estate è quel momento in cui, da adolescenti, si prova una libertà assoluta. Forse continuiamo a cercare per tutta la vita quella sensazione, in altre forme.»

In un’intervista uscita sul sito di Sky Tg24 lei ha detto: «Scrivere questo libro mi ha aiutato a capire cosa significhi essere adulti, padri e madri, e allo stesso tempo cosa voglia dire essere ragazzi e figli». In che modo fare questo passo indietro l’ha aiutata a capire meglio il presente o a fare pace con il sé bambino e i conti con il sé adulto?

«Direi la seconda. Ho un buon rapporto con il me bambino: ho avuto un’infanzia serena, contrariamente a Nina e a Ruben. Ma come adulto e come genitore mi pongo molte domande. Questo romanzo mi ha costretto ad abbassarmi all’altezza di Nina e di Ruben per vedere il mondo come lo vedono loro. Non è stato tanto un viaggio nel tempo, quanto un abbassarsi di prospettiva. Scrivendo all’altezza degli occhi di Nina e Ruben, vedevo gli adulti come li vedono loro: con diffidenza, ma anche con una certa lucidità. Nina, in particolare, mi ha tolto la corazza: mi ha detto: “Tu sei questo”, ricordandomi che, anche se vorrei essere diverso, appartengo a questa generazione. Probabilmente Nina è la ribelle che avrei voluto essere e che non sono mai stato. È stato bello esserlo, almeno tra le pagine del romanzo.»

Ci sono stati anche dei romanzi che l’hanno aiutata durante la fase di scrittura?

«Forse nella scrittura di questo romanzo è stata la musica a dare ritmo alle mie parole. Scrivo quasi sempre con la musica in sottofondo: scelgo la playlist in base al tipo di scena a cui sto lavorando, soprattutto musica contemporanea. È come se avessi bisogno di musicisti “sulla frontiera” per provare ad attraversarne una anch’io. Non c’è una corrispondenza diretta tra ciò che leggo e ciò che scrivo, sono due percorsi paralleli. Forse è anche un modo per proteggere la mia voce e il mio stile, per non lasciarmi troppo influenzare da ciò che leggo.»

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!