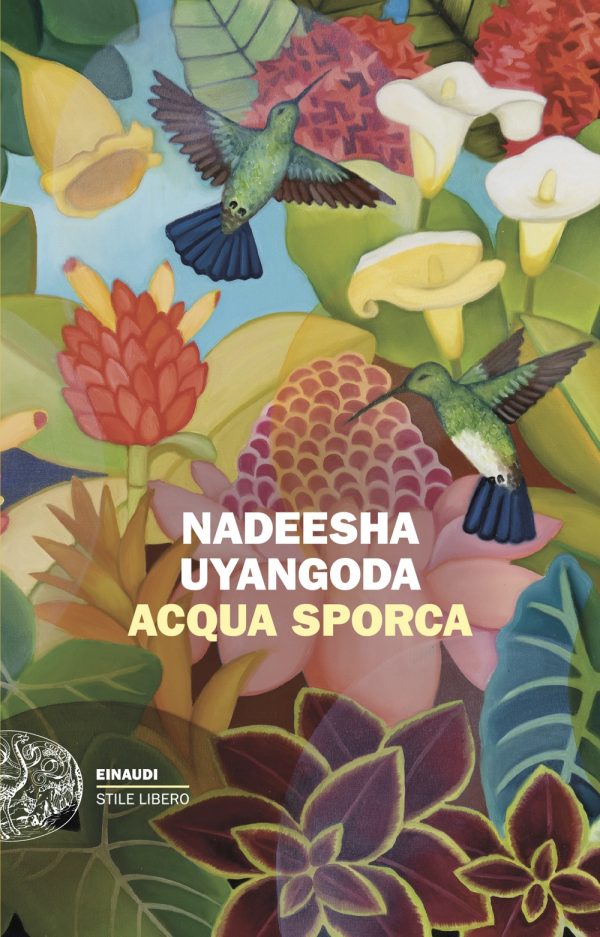

La scrittura di Nadeesha Uyangoda ci conduce da subito in un terreno liquido e incerto, dove il passato e il presente si intrecciano come correnti sotterranee, trascinando con sé memorie, silenzi e ferite… e anche tanto fango. Con Acqua sporca (Einaudi, 2025) l’autrice ci regala una narrazione potente, capace di far emergere tensioni individuali e collettive in una geografia che spazia dall’Italia allo Sri Lanka.

Il titolo – Acqua sporca – è più di una metafora, incide la sostanza del libro. Nulla qui è limpido, a partire dalle relazioni familiari. L’identità è una ricerca che sembra continuamente effimera. La lingua stessa sembra tentare di contenere qualcosa che non vuole essere contenuto.

Quattro voci, due continenti

Neela, dopo trent’anni trascorsi in Italia, decide di tornare in Sri Lanka – un gesto che non è solo geografico, ma profondamente emotivo e simbolico. La sua assenza nel tempo ha comunque lasciato tracce: sorelle che hanno scelto percorsi diversi, una figlia cresciuta in un paese straniero lontana dalle sue origini, legami spezzati, fantasmi che tornano prepotenti. Himali, che ha allevato da sola una figlia con la speranza di un ideale politico, Pavitra, segnata da un matrimonio fallito e da sacrifici silenziosi, e Ayesha, figlia di Neela in Italia, che vive una vita precaria e instabile.

La loro storia non si dipana in modo lineare ma alterna alti e bassi come una marea. Le voci si rincorrono, talvolta accavallandosi e contraddicendosi, in un romanzo corale che diventa universale.

È come ascoltare una conversazione tra parenti che non si parlano da anni: bisogna accogliere il rischio dei silenzi e del dire troppo. Uyangoda non ha paura di confondere il lettore, lo invita anzi a perdersi in un racconto che non cerca mai la semplificazione. La migrazione, il genere, la maternità, il fallimento delle promesse: tutto si intreccia, come avviene nella vita vera – senza un ordine prestabilito.

L’acqua era ovunque, e ovunque andasse annegava lo spirito in una sonnolenza che sembrava il preludio della morte.

Identità, migrazione, memoria

Uno dei nervi più scoperti del romanzo è quello dell’appartenenza. Cosa significa essere “a casa” quando si è vissuto per anni altrove? Cosa resta del legame con le proprie radici, e cosa si perde per sempre? E cosa vuol dire andarsene da un paese intriso di mitologia e magia per approdare nel mondo occidentale? Uyangoda mette in scena il dilemma con rigore ma anche con una forma sotterranea di delicatezza, senza retoriche buoniste.

[…] la magia uccide l’industria, e in effetti dappertutto nel mondo era stata smantellata per la sua incompatibilità con la disciplina del lavoro capitalista. La magia era una forma di potere antagonista e invece in Sri Lanka continuava a pervadere ogni cosa, ancora oggi si ostinava a fare resistenza dalle aree rurali e delle risaie nei distretti orientali.

L’esperienza migratoria non è qui un mero sfondo, ma materia viva: il desiderio di riscatto, la precarietà, lo sradicamento, il conflitto tra adattamento e resistenza, la quasi assente possibilità di scelta delle donne in Sri Lanka. Per Ayesha, che rappresenta la seconda generazione, è un terreno scosceso, il “non trovare né la soddisfazione morale né la compensazione economica”. E nelle generazioni precedenti vediamo donne che hanno fatto i conti con le forme di dominio maschile, con il sacrificio, con la rinuncia, con i patti non dichiarati che mirano a sorreggere tutto il peso del mondo familiare.

La memoria – individuale e collettiva – è un altro territorio attraversato dal romanzo. I ricordi non sono innocui: si muovono come correnti sotterranee, spingendo a riconsiderare i fatti, i detti e i silenzi. E spesso mettono in crisi la versione che ciascuna ha scelto di dare a sé stessa.

L’orografia dei miei sensi di colpa, invece, trascendeva i catechismi e forse pure gli atlanti, veniva da lontano, dal fruscio di due alberi offuscati che tornavano a farsi sentire persino nel gesto incolpevole dello spolpare questo oro verde.

Leggi anche:

Generazioni di rivoluzionari e sognatori

Lo stile e la voce narrativa

Uyangoda scrive con uno stile volitivo che non si preoccupa di accondiscendere. È frammentario, a tratti respingente – ma mai sterile. La sua voce è quella di chi sa che alcune cose non si possono spiegare, solo raccontare. Non c’è una grande epifania, ma una somma di dettagli minimi che costruiscono lentamente una tensione autentica e una costellazione, portandoci in un viaggio che dobbiamo essere pronti a fare.

La sua lingua aperta alle suggestioni simboliche, al mito e al magico si scontra con il realismo quotidiano intriso di ombre ancestrali, spiriti che si insinuano tra le pieghe del giorno e della notte. La scelta di passare con disinvoltura dal narratore esterno a una focalizzazione più interna regala al lettore una percezione polifonica del dolore e dell’attesa.

Non è una prosa “pulita”: ci sono sfumature – tensioni, contrasti, irritazioni – che restano sospese. Ma è una scrittura che non indulge alla retorica: il tema sociale non schiaccia la dimensione privata, e il vissuto femminile conserva la grazia del non detto. In questo senso, Acqua sporca riesce a traghettare il politico nel viscerale, senza perdere forza analitica.

Ed è così che ho sempre interpretato mia madre – come se su questo lato della realtà, luminoso e visibile, fosse presente solo in parte, e ogni qualvolta si ritraeva da questo mondo, si espandeva altrove. Non stava ritornando a nessuna casa, la terra se la stava semplicemente riprendendo.

Leggi anche:

Una storia famigliare che non muore, ma ritorna come le comete

Perché leggerlo

Acqua sporca (acquista) è un libro che non evita le ombre. Riesce a dare corpo a donne che diventano ferite vive: figure che sbagliano, si interrogano, si ribellano o si arrendono. E c’è la ricchezza del doppio spazio geografico, che moltiplica i punti di vista e le dissonanze.

È un invito a riflettere su cosa significhi appartenere, su come le ferite del passato si tramandino, su come le generazioni si specchino – e si scontrino – in desideri diversi. C’è una grande interrogazione sul presente italiano, le sue promesse fragili e i suoi fallimenti, guardando attraverso la lente di un’esperienza migrante. È un romanzo che resta e fa macinare inquietudini, senza dare risposte.

Lo consigliamo a chi ama le saghe familiari che sfidano la linearità, a chi ama le scritture che attraversano i confini, e a chi crede che la voce narrativa debba vagare nelle acque torbide della verità.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!