Elisabetta Rasy nel 2025 ci consegna un memoir denso, dove le storie e i luoghi del passato si intrecciano con un presente nostalgico: Perduto è questo mare ci coinvolge sin dalle prime pagine con la sua scrittura onirica e potentissima. In lizza alla dozzina del Premio Strega, il romanzo edito da Rizzoli è stato proposto da Giorgio Ficara, che lo definisce:

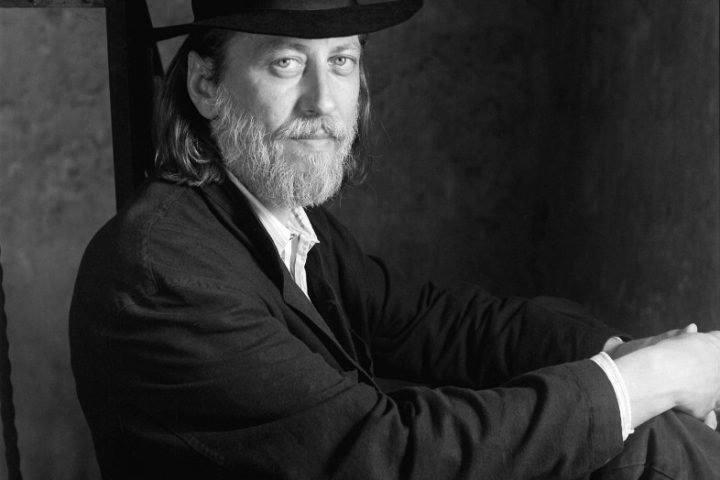

[…] un libro straordinariamente composito in cui l’arte del ritratto, l’affresco memoriale e la riflessione (sottilissima) su un’epoca difficile, si legano in un dettato originale. Due personaggi, un padre sognatore, allegro, sventato, inconcludente, evanescente, e a suo modo funesto, e un amico famoso e intelligentissimo, Raffaele La Capria, tengono la scena. Se il padre – aviatore sotto il fascismo, poi avvilito fainéant nella Napoli del dopoguerra – rappresenta una specie di fatale sottrazione nella vita della figlia, l’amico scrittore, uno dei sommi del nostro tempo, è il “di più” di spirito, stile e ispirazione cui ogni vita ambirebbe.

La forza dei frammenti

L’ordine di narrazione degli eventi non è cronologico, quanto piuttosto vago e puntellato. Rimbalza tra la vicenda del padre (in una progressione che traccia la complessità dell’affresco di un rapporto filiale complesso e profondo) e il ritratto statuario di Raffaele La Capria: un uomo posato, affascinato dalla “riposante superficie della vita” ma sempre interessato a scavarne gli abissi; un letterato che osserva il dolore e l’amore; un viveur che non ama vivere sotto i riflettori.

E, come nel miglior memoir che si rispetti, narrazione, sentimento, meditazione e nostalgia si impastano attraverso il filo della memoria per portare alla luce non un semplice resoconto ma una storia agli antipodi dell’amicizia, delle radici, dell’amore.

«Perduto è questo mare»: una Napoli disincantata

Negli anni Cinquanta Napoli era una città devastata dalla guerra, dimenticata dalla storia e inconcludente. In questo scenario una ragazzina viene portata via dalla madre, lasciando un padre avviluppato nell’ombra e nel sonno di una casa che non ha conservato nulla degli antichi fasti.

La Napoli narrata è quella de Le mani sulla città di Francesco Rosi (sceneggiato da La Capria), e il decadimento descritto di quel periodo sembra vada di pari passo con il termine della spensieratezza fanciullesca: è un tempo perduto, in bilico, in cui la scrittrice torna sui passi della sua giovinezza.

Di Napoli non avevo mai più parlato con nessuno, fino a quando ero diventata amica di Raffaele. Perché per entrambi la città non era quella pittoresca, né quella ribollente e noir, tantomeno la vitale ed eccitata Napoli di oggi in cui tutti vogliono andare, un ininterrotto teatro della meraviglia. No, la città a cui entrambi pensavamo parlandone era una città da cui tutti se ne andavano, un mare meraviglioso da cui tutti fuggivano, l’immagine perfetta delle illusioni perdute, un incrocio tra rifiuto e rimpianto.

La città si delinea dunque come un approdo sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, un ambiente abitato ormai da truffe e truffatori, tavoli da poker, rovine, polvere ma anche – e soprattutto – dal mare. I personaggi principali di Perduto è questo mare sono dunque tre: Napoli, Raffaele La Capria e Lello, il padre.

Leggi anche:

Chi sono i dodici candidati al Premio Strega 2025?

La memoria che torna

Una volta abbandonata Napoli (la prima volta portata via dalla madre, la seconda volta di sua spontanea volontà, quando già l’adolescenza fa capolino), la ragazzina conduce la sua nuova vita a Roma e crede di aver dimenticato il padre. Passano anni senza alcun contatto, neanche una telefonata – solo un timido tentativo di riavvicinamento da parte di lui ma nulla di concreto. Eppure la memoria ha le sue crepe attraverso cui passare, e in questo caso ritorna grazie alla sua amicizia con Raffaele La Capria.

Tornando a Roma sapevo benissimo che ormai il regno paterno apparteneva al mondo di ieri, parola che sembra indicare un tempo vicinissimo, quasi ancora raggiungibile, e invece racconta perentoriamente l’irreversibilità del passato.

Seppur dunque appartenuti alla stessa generazione, i due uomini hanno fatto scelte e avuto destini molto differenti: uno è una figura integra, elegante nella vita e nella scrittura, in un certo qual senso realizzata anche se poco amante dei riflettori; l’altro, ex aviatore durante la guerra, in una perpetua solitudine che sfocia a tratti in una depressione nebbiosa verso sera, nelle nottate che lo consegnano a un sonno pesante.

Una cosa sola li accomuna: Napoli, nel suo canto eterno di bellezza e desolazione (due volti che nel dopoguerra appartengono alla stessa medaglia), entrambi sensibili all’alone di scorrettezza che popola la città e che negli anni Cinquanta aleggia tra gli spauracchi della disoccupazione, degli abusi edilizi e della malavita.

A mio padre mancava completamente il cinismo ma gli mancava anche il disincanto… tutto lo incantava, positivamente o negativamente, per questo faticava a vivere in quella città già di per sé piena di incantamenti positivi e negativi.

Mentre Raffaele La Capria aveva “la letteratura, che praticava con una dedizione monastica, così come un monaco deve trasformare tutte le azioni della giornata in preghiera, era il suo esilio”. Ma questa necessità di scavare a fondo nella verità e nell’animo umano lo portava talvolta a soffermarsi nei grandi interrogativi, come l’amore, il dolore, la paternità stessa.

Leggi anche:

Inseguendo l’amore lungo i sentieri della Storia

La perdita del padre

In Perduto è questo mare la separazione dalla figura paterna coincide forse con la disillusione del dopoguerra. Il padre, tornato a casa dopo il suo incarico nell’aviazione, si ritrova in una città che a tratti disconosce, dove le possibilità di realizzare i suoi sogni si fanno sempre più rade, così come i soldi. In lui si è forse spezzato il sogno di una carriera desiderata ma che non si è realizzata, e poi si spezza pian piano il sogno dell’amore con la moglie Bianca, come lui figlia non amata, ma totalmente diversa e divisa da lui: disordinata, comunista, sempre meno innamorata dell’ambiente che li circonda.

[…] mio padre era così: il passato era pieno di delizie o di eroismi, il futuro pieno di speranze, il presente una terra incognita in cui era sempre smarrito.

In tutta la sua vita, finché io l’ho conosciuta, c’era stata una gara tra lui e il destino: la guerra, l’amore, il denaro, il lavoro. Lui credeva nella fortuna, ma la fortuna non credeva in lui.

E poi, visto il divario insanabile tra la madre e il padre, avviene il distacco anche geografico con il trasferimento nella Capitale, dove la ragazzina e la madre sono lontane dalla terra del padre, e dove sembra che questa distanza abbia il carico della predestinazione.

E così tra il padre e la figlia si instilla un silenzio fatto di ricusazioni e rimpianti (“Chi abbandona chi?”), che ha il suo apice quando la ragazzina torna a Napoli da adolescente per passare l’estate con lui, ma sente il suo decadimento fisico e mentale, il suo avvilimento e il suo odio strisciante per la città. Abitante silente di una villa con una nonna che passa le notti sul tavolo delle scommesse e che tratta un alterità la nipote ritornata, si fa strada un silenzio sempre più assordante tra la figlia e il padre, un silenzio che li farà allontanare definitivamente fino a un ricongiungimento finale, qualche giorno prima della morte di Lello.

Ci voleva poco a capirlo, non era semplice solitudine, era la scena di un invincibile isolamento: la mancanza di luce, il silenzio, le pieghe sulla faccia di mio padre quando mi aveva visto scendere dal treno, che avrebbero dovuto comporre un sorriso e non ci riuscivano.

La separazione più lunga e definitiva per la protagonista coincide a un “periodo di lunga serenità e a tratti di felicità”. Difficile qui non cogliere l’assonanza con L’anniversario di Bajani.

Leggi anche:

Il dramma silenzioso di una madre e di un figlio

Le donne in un ambiente poco accogliente

Il racconto di Elisabetta Rasy assume talvolta i connotati anche di un romanzo di formazione del genere femminile, perché il suo primo approccio con l’elemento amoroso avviene in un ambiente che di accogliente per le donne aveva poco. Così l’autrice ci (e si) racconta, attraverso il ricordo di certi accadimenti, e ci spiega cosa è significato essere donne in quegli anni, dove le storie d’amore prevedevano un certo grado di sottomissione del proprio corpo alle voglie altrui.

Che le donne che si allontanavano dalla norma avessero un destino infame sembrava la regola e andava bene così, l’irregolarità femminile andava vissuta con discrezione, meglio con ipocrisia, senza farla apparire alla luce del sole […]

Così, in quell’estate napoletana, i pomeriggi a casa delle amiche Glauca e Serena diventano momenti di formazione sentimentale per la ragazza, che scopre un mondo pieno di compromessi, per scoprire infine che l’unica cosa davvero a contare era l’amore e il legame con l’uomo.

A me del resto già allora sembrava normale o inevitabile che una ragazza che ha il padre assente o dormiente non avesse difese di fronte agli uomini: anche se non si vedeva, anche se la ragazza sembrava uguale a tutte le altre, c’era un buco, una falla nelle sue difese nei confronti dell’aggressività del mondo.

L’amicizia con Raffaele

La ragazzina cresce e si forma, e quando incontra Raffaele sembra li accomuni il sentimento della perdita e dell’illusione, ma anche una certa idea di Napoli, che non è sentimentale ma piuttosto legata all’epica dell’esperienza fatta nei tempi andati. Così il rapporto filiale non può che andare di pari passo con la crescente e solida amicizia che si instaura tra l’autrice e lo scrittore, e nel testo Elisabetta si aiuta con riferimenti letterari – da Enea sceso negli Inferi per cercare Anchise, a Kafka con la sua lettera al genitore carica di risentimento.

Io avevo l’assoluta certezza che lui capisse perfettamente come io ero davvero, al di là dei cerimoniali e delle maschere della società culturale cui entrambi ci muovevamo, come io ero davvero senza conoscere la mia storia personale.

I ricordi e le esperienze riaffiorano dolcemente taglienti, mentre Elisabetta Rasy prefigura tra le righe un addio che è già presente dalle prime pagine del romanzo.

La costante è sempre l’amicizia con Raffaele, il suo parlarne in maniera mai patetica ma precisa, come di un uomo ironico, intelligente e profondo anche se manteneva un velo di riserbo sui sentimenti più profondi.

Di certo c’era qualcosa di perduto e, come avrei capito solo in seguito, fu su un comune sentimento della perdita che si eresse la nostra invincibile amicizia.

Infine, il mare

Ma è nelle descrizioni del mare e dei suoi ricordi di quando da bambina suo padre la portò a Mergellina per insegnarle a nuotare, o nelle loro gite a Capri, che la scrittura di Rasy tocca vette altissime. Così in Perduto è questo mare (acquista) il ricordo diventa un memento, l’inizio di tutto con le lezioni del padre, il proseguo perché utilizzato come panacea nei momenti della disillusione, e la fine si fa incontro che corona addii silenziosi.

Mio padre amava di un amore intenso e primitivo la trasparenza marina, e anche i gozzi, le vele e specialmente le lampare, quelle piccole barche dei pescatori notturni che con una lanterna attirano i pesci […] Così imparai non solo a nuotare ma ad amare la trasparenza marina e l’acqua alta.

Io nuoto. Nuoto per ore nel mare di Posillipo per togliermi di dosso il buio della casa. L’acqua è sempre uguale e sempre diversa, come una persona davvero amata. Cambiano i colori, verde accanto agli scogli, azzurra un po’ più in là, proprio blu più avanti. Cambia la direzione della corrente, la forza delle onde. Ogni volta una sorpresa.

Allo stesso modo, anche Raffaele, dalle sue colline toscane, avrà nostalgia del mare; così come può provarla qualsiasi persona nata e cresciuta in una città di mare, costretta a spostarsi.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!